Kommentierte Edition des Diensttagebuches des Chefs des Stabes

»Das Diensttagebuch des Chefs des Stabes beim Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres« hat nicht nur einen langen, komplizierten Titel. Als ebenso schwierig hat sich die Tranksription und Kommentierung der ingesamt 25 Bände mit fast 4000 Seiten erwiesen. Verfasst wurden sie nacheinander von vier unterschiedlichen Autoren, die jeweils als Chef des Stabes beim Chef der Heeresrüstung tätig waren.

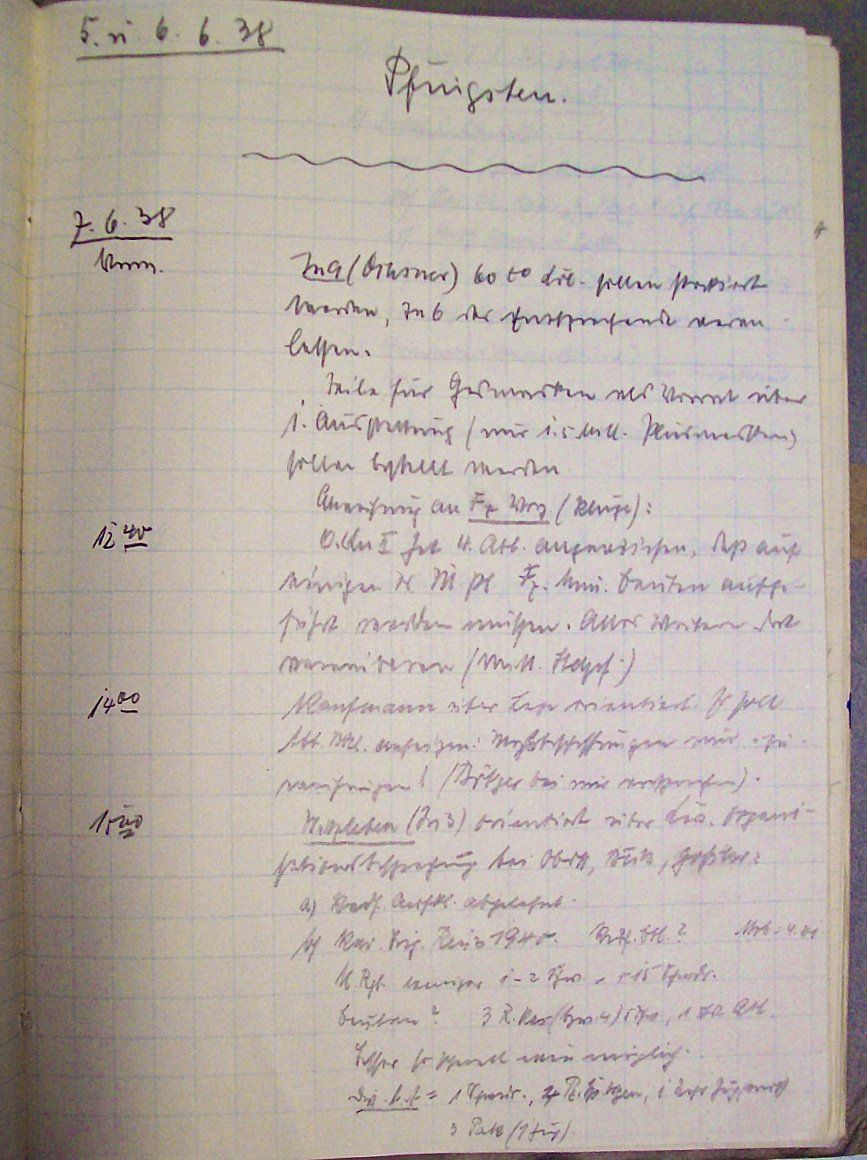

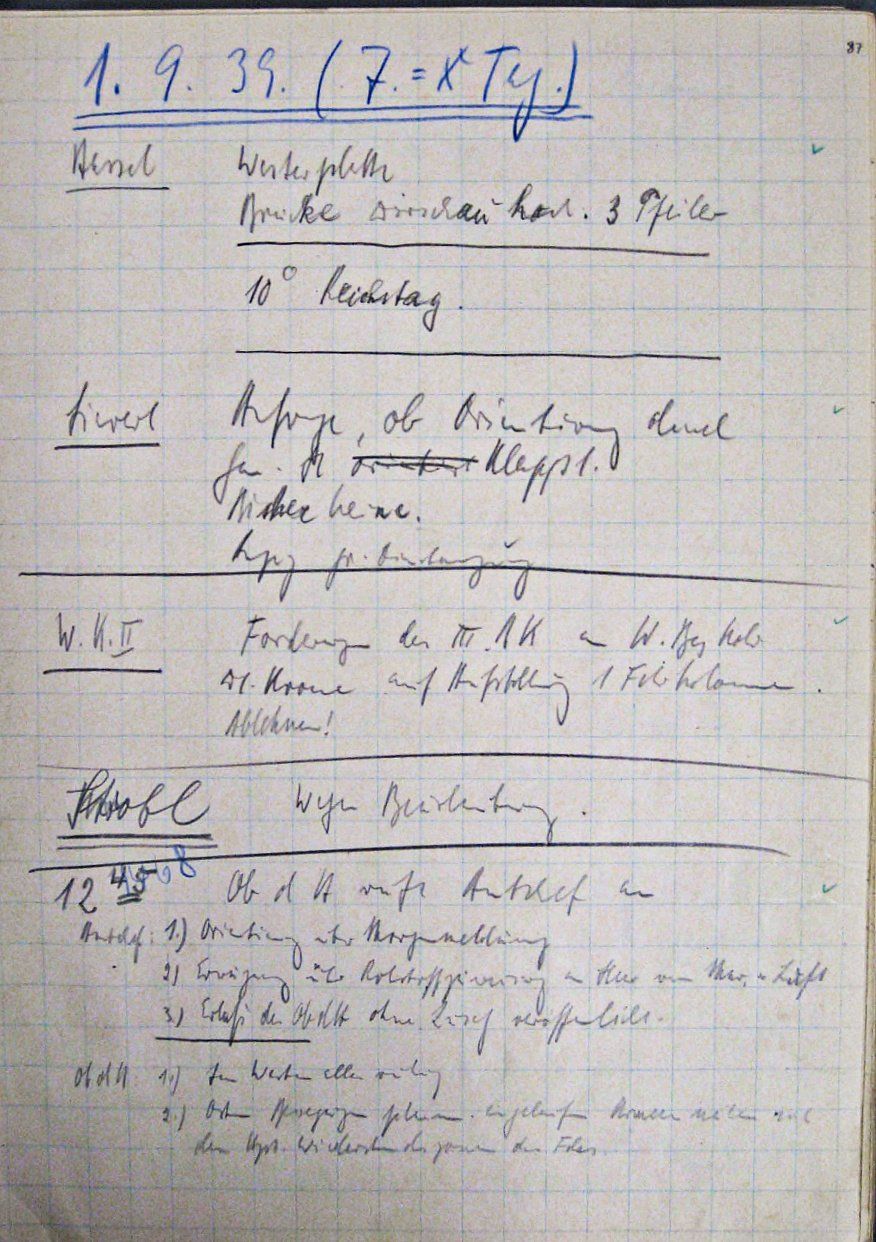

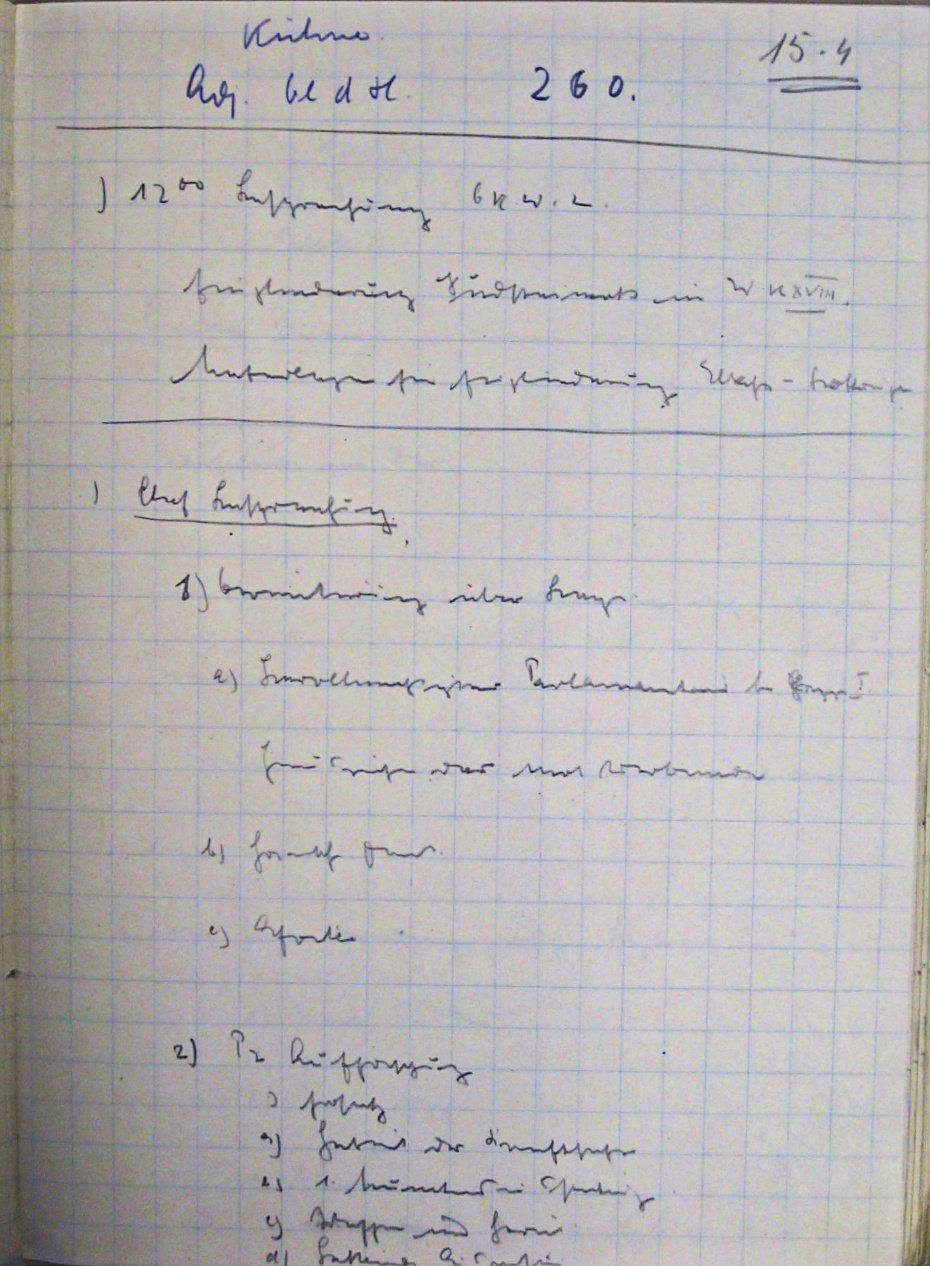

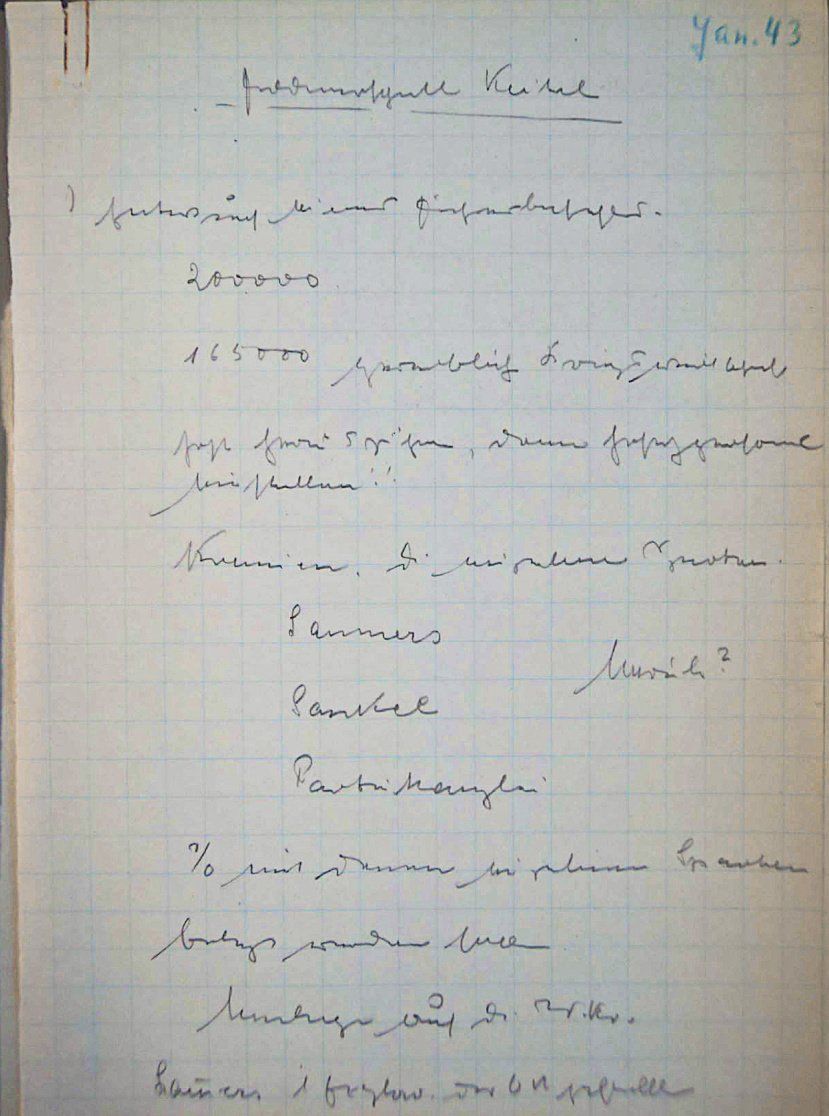

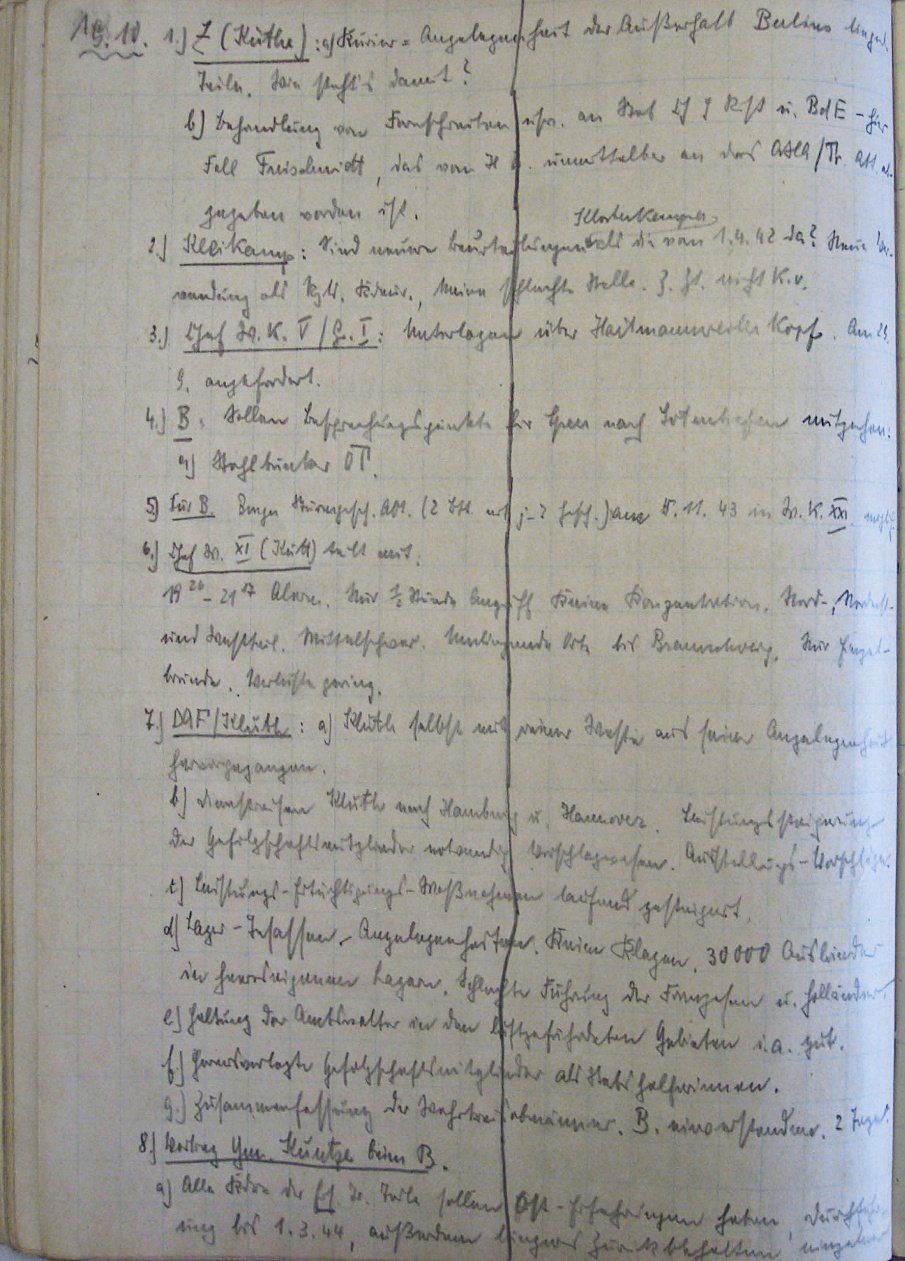

Auf Weisung des Amtschefs des Allgemeinen Heeresamtes, Generalleutnant Friedrich Fromm, erhielt sein Chef des Stabes im Sommer 1938 den Auftrag, ein Tagebuch zu führen. Die täglich geführten Aufzeichnungen umfassen Notizen und Zeichnungen zu Besprechungen, Telefongesprächen, Besuchen und ähnlichen Kontakten. Sie wurden in der Regel nicht mehr nachträglich verändert.

Die Niederschriften stehen daher in einem unmittelbaren Zusammenhang zum Ereignis, über das sie berichten. Sie bildeten eine Grundlage für den täglichen Dienst und waren in der Regel nur dem Schreiber und seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten zugänglich. Weder war eine spätere Verbreitung vorgesehen, noch dienten sie als schriftliche Rechtfertigung gegenüber vorgesetzten Dienststellen.

Gleichwohl lässt die Aufbewahrung der Diensttagebücher über mehrere Jahre hinweg vermuten, dass die in ihnen niedergelegten Daten und Sachverhalte dazu dienen sollten, spätere, in rechtfertigender Absicht verfasste Schriftsätze oder Denkschriften mit genauen zeitlichen und inhaltlichen Angaben versehen zu können. Durch die Art und Weise, mit der das Diensttagebuch geführt wurde, wird eine Authentizität erreicht, die keine andere der hier vorgestellten Textsorten aufzuweisen hat. Die handschriftlichen Notizen wurden ohne größere zeitliche Distanz zum Geschehen für gewöhnlich noch am selben, spätestens aber am folgenden Tag eingetragen. Damit bildet die unmittelbare Wahrnehmung des Ereignisses oder des Sachverhaltes durch den Schreiber die einzige interpretatorische Brechung, die den Text vom Geschehenen trennt.